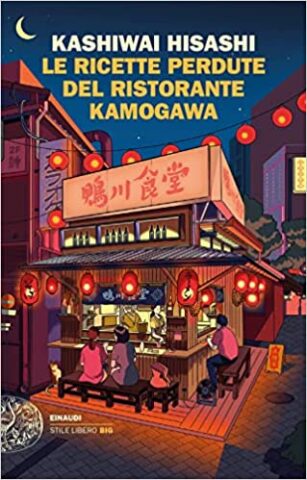

Le ricette perdute del ristorante Kamogawa, di Kashiwai Hisashi, è un libro recentemente uscito qui in Italia – ma originariamente pubblicato in Giappone nel 2013 – che si innesta in quel fortunato filone di romanzi a tema cucina-storie personali che in questi ultimi anni pare non stancare mai. Il romanzo in questione, primo di sette, racconta di un particolare ristorante nascosto da qualche parte nei pressi del grande tempio Higashi Hongan, a Kyoto.

Qui il gestore, Kamogawa Nagare, un ex poliziotto, e la figlia trentenne Koishi, si occupano di servire ai clienti che riescono a trovare questo locale – che appare come una casa privata e non mostra nemmeno un’insegna – un primo pasto deciso da loro, e offrono a chi lo richiede un servizio investigativo. Tale indagine consiste nel cercare di far riassaporare di nuovo al cliente un piatto che fa parte del suo passato e che in qualche modo non è più riuscito ad assaggiare. Per poter soddisfare tale richiesta, Koishi si occupa di parlare con il cliente, cercando di estrarre dalla sua memoria più ricordi e dettagli possibili, e quindi il padre cercherà di ricostruire il piatto, unendo tutti gli indizi lasciati dal cliente.

Ogni capitolo de Le ricette perdute del ristorante Kamogawa è composto da una storia diversa, anche se lo schema della narrazione è pressoché identico: il cliente cerca il ristorante, si domanda se sia nel posto giusto perché non ha per niente l’aria del ristorante e l’annuncio circa il servizio di investigazione trovato su una rivista gastronomica non riportava alcuna indicazione precisa, viene accolto da padre e figlia e da qualche eventuale avventore, si siede a mangiare quanto i gestori gli propongono e quindi quando chiede dell’indagine viene condotto nell’ufficio al termine di un corridoio nel quale sono esposte tante foto dei piatti preparati da Nagare.

Nell’ufficio Koishi lo interroga sulla storia del piatto che vorrebbe ritrovare. Gli vengono chieste quindi due settimane circa di attesa, il cliente torna e trova il piatto dei suoi ricordi, quindi Nagare spiega come si siano svolte le sue indagini, aiutando anche il cliente a ricostruire in modo esatto i propri ricordi, che magari erano stati trasfigurati dal tempo. Come pagamento per il servizio viene chiesta un’offerta libera, e mentre il cliente se ne va felice c’è un gatto che tenta sempre di entrare nel ristorante e viene scacciato dai gestori prima che gli venga in mente di intrufolarsi in cucina.

Il libro è piuttosto breve, tuttavia ho impiegato un po’ più di quanto prevedevo nel leggerlo. Devo ammettere infatti che lo stile di scrittura non mi ha proprio esaltata, e nonostante la suddivisione in più storie e la brevità l’ho interrotto e ripreso più volte. L’ho trovato un po’ scarno, forse, nel presentare i personaggi, anche se molto attento nel descrivere piatti e oggettistica su cui questi sono serviti. I protagonisti, padre e figlia, sembrano recitare dei ruoli precisi, con i loro battibecchi semi-seri, e il loro ricordare e coinvolgere nel pasto conclusivo che si concedono dopo aver risolto l’ennesimo caso la madre e la moglie scomparsa che li osserva benevolmente dalla foto posta sull’altarino buddhista. Il tutto mi è sembrato molto adatto per ricavarne una serie televisiva, come poi effettivamente è stato.

Il libro è piuttosto breve, tuttavia ho impiegato un po’ più di quanto prevedevo nel leggerlo. Devo ammettere infatti che lo stile di scrittura non mi ha proprio esaltata, e nonostante la suddivisione in più storie e la brevità l’ho interrotto e ripreso più volte. L’ho trovato un po’ scarno, forse, nel presentare i personaggi, anche se molto attento nel descrivere piatti e oggettistica su cui questi sono serviti. I protagonisti, padre e figlia, sembrano recitare dei ruoli precisi, con i loro battibecchi semi-seri, e il loro ricordare e coinvolgere nel pasto conclusivo che si concedono dopo aver risolto l’ennesimo caso la madre e la moglie scomparsa che li osserva benevolmente dalla foto posta sull’altarino buddhista. Il tutto mi è sembrato molto adatto per ricavarne una serie televisiva, come poi effettivamente è stato.

Le storie presentate in ogni capitolo di per sé le ho trovate carine, ma non così coinvolgenti come avrei potuto aspettarmi, a mio parere e per il mio gusto manca loro qualcosa nel modo di essere raccontate che le renda più sentite e reali, l’impressione di fondo è proprio che tutti i personaggi siano dei “tipi” cui vengono messe in bocca quelle che si ritiene possano essere le battute che pronuncerebbero.

E dire che i due protagonisti stessi come idea sono interessanti: Nagare è un ex poliziotto che rimpiange di non aver trascorso più tempo con la famiglia, quando la moglie era ancora viva. La figlia è una donna che ha passato l’età consueta del matrimonio e che non si fa problemi a dire quel che pensa, anche se ammetto che inizialmente pensavo fosse molto più giovane, dal modo di fare.

L’ambientazione nella città di Kyoto mi è parsa per lo più abbozzata con richiami stagionali, le indicazioni circa le strade nei pressi del locale, e il flusso di gente del momento. Ci sono poi varie battute qui e lì dei personaggi che sottolineano che ci si trovi a Kyoto. Comprensibile non soffermarsi troppo sulle descrizioni visto che si tratta di storie di circa una trentina di pagine ciascuna, che quindi devono svolgere tutte le vicende in tale spazio. Tuttavia, mi sono domandata come sarebbe stato leggerlo se non sapessi com’è e dove si trova il tempio Higashi Hongan: temo lo sfondo mi sarebbe stato abbastanza indifferente o avrei fatto un po’ fatica a capire come fossero i dintorni dove si svolge il tutto. Nelle storie dei clienti comunque si parla anche di altri luoghi del Giappone, dei quali vengono dati alcuni cenni e curiosità. Anche qui però mi sono domandata come sarebbe stato se non avessi avuto alcuna idea anche di questi altri luoghi, e avessi dovuto immaginarmeli attraverso questi cenni o particolari evocati.

Detto questo, Le ricette perdute del ristorante Kamogawa è un libro che vale la pena di leggere? Nonostante quanto ho detto sopra, e che comunque rimane sempre legato ai miei gusti personali, secondo me sì. Perché è uno di quei libri che, nonostante non mi abbia entusiasmata per lo stile in generale, mi ha portata a ripensare alla mia storia, a quale piatto vorrei riassaggiare e che con un po’ di malinconia penso non riassaggerò mai più. Ho trovato piacevole inoltre, in ogni vicenda, il momento della spiegazione di come è stato ritrovato il piatto, e quindi di come probabilmente si erano svolti i fatti che magari nel ricordo del cliente erano diventati nebulosi e vaghi. Quindi è una di quelle opere che stimola il lettore a ripercorrere il proprio vissuto, e il messaggio di fondo arriva forte e chiaro, si fa universale. E quando è così, un libro ha raggiunto almeno uno degli scopi principali che io come lettrice mi aspetto, e uno scopo non trascurabile.

L’edizione di Einaudi l’ho trovata molto bella, con la copertina e i disegni dei mici all’inizio di ogni capitolo della bravissima Elisa Menini, mentre la traduzione è di Alessandro Passarella.